大暑前後是一年當(dāng)中最炎熱的一段時(shí)間��。

氣象局在24日晚間20:30發(fā)布中度颱風(fēng)杜蘇芮海上颱風(fēng)警報(bào)��,根據(jù)最新資料顯示��,24日20時(shí)的中心位置在北緯 16.5 度��,東經(jīng) 125.8 度��,即在鵝鑾鼻東南方海面���,向西北轉(zhuǎn)西北西移動(dòng)�,對(duì)巴士海峽將構(gòu)成威脅��,強(qiáng)度增強(qiáng)且暴風(fēng)圈略為擴(kuò)大�����,氣象局可能在週二(25日)白天發(fā)布陸上警報(bào)�。氣象局提醒,各地嚴(yán)防豪雨強(qiáng)風(fēng)����,各沿海浪大,注意長浪�����。新竹以北����、東南部(含蘭嶼、綠島)�、恆春半島沿海空曠地區(qū)及金門易有8至9級(jí)強(qiáng)陣風(fēng)�,前往海邊活動(dòng)請(qǐng)?zhí)貏e注意。

颱風(fēng)路徑預(yù)報(bào)圖�。圖/中央氣象局提供

【民報(bào)農(nóng)民曆-大暑1】大暑熱到最高點(diǎn) 颱風(fēng)為何遇到臺(tái)灣就轉(zhuǎn)彎�����?氣象局:機(jī)率問題

大暑(國曆7月23日)前後是一年當(dāng)中最炎熱的一段時(shí)間�����,尤其今(2023)年連日高溫����,更讓大家吃不消����,只能靠著午後陣雨,適時(shí)消暑一下���。大暑時(shí)節(jié)�����,一期水稻都陸續(xù)收成�����、二期水稻也開始插秧��,農(nóng)田需水量增加��,這段期間如果雨水不足�����,容易發(fā)生乾旱�����,被迫休耕�。中央氣象局指出�����,雖然六月下旬時(shí)曾有一波降雨��,稍微為南部解渴��,但其實(shí)仍然未能完全紓解旱象��,如果颱風(fēng)季雨量再不來��,乾旱就會(huì)持續(xù)�����。

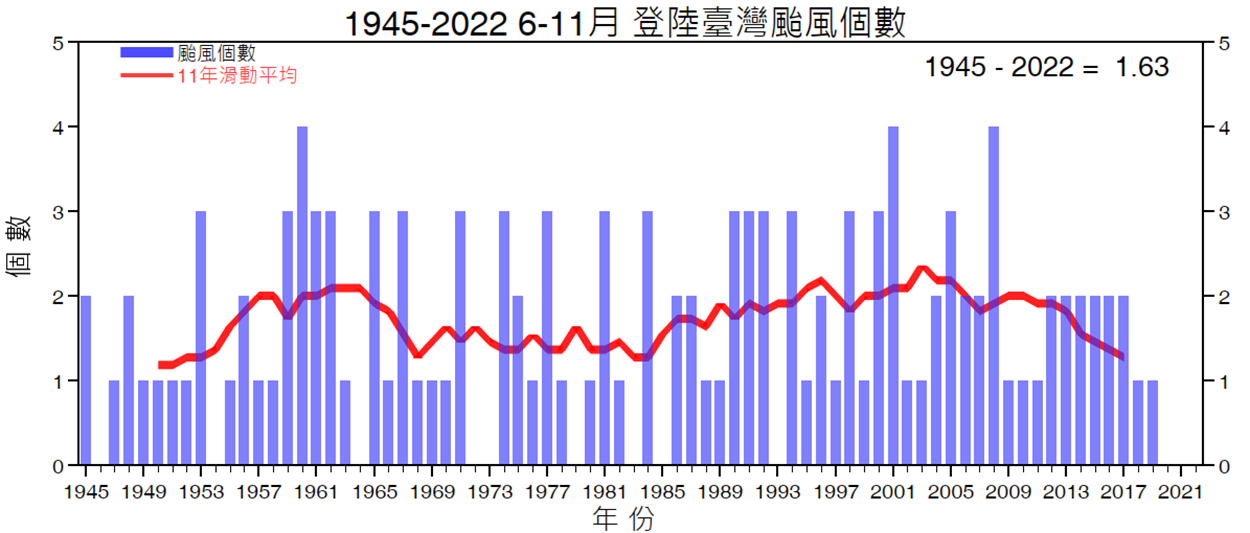

有句話說「小暑驚東風(fēng),大暑驚紅霞」�,指得都是颳颱風(fēng)的徵兆,但是臺(tái)灣上一次2019年8月的白鹿颱風(fēng)以來��,已經(jīng)將近4年沒有颱風(fēng)登陸�����,中央氣象局表示�,這幾年曾發(fā)布15次颱風(fēng)警報(bào),有幾個(gè)颱風(fēng)擦邊通過����,至於為何沒有登陸,則是「機(jī)率問題」�。至於第5號(hào)杜蘇芮是否有機(jī)會(huì)破除這項(xiàng)最久沒有颱風(fēng)登陸的紀(jì)錄,則需視颱風(fēng)最新動(dòng)態(tài)���,持續(xù)觀察����。

大環(huán)境不利颱風(fēng)生成 反聖嬰、氣候暖化都是可能因素

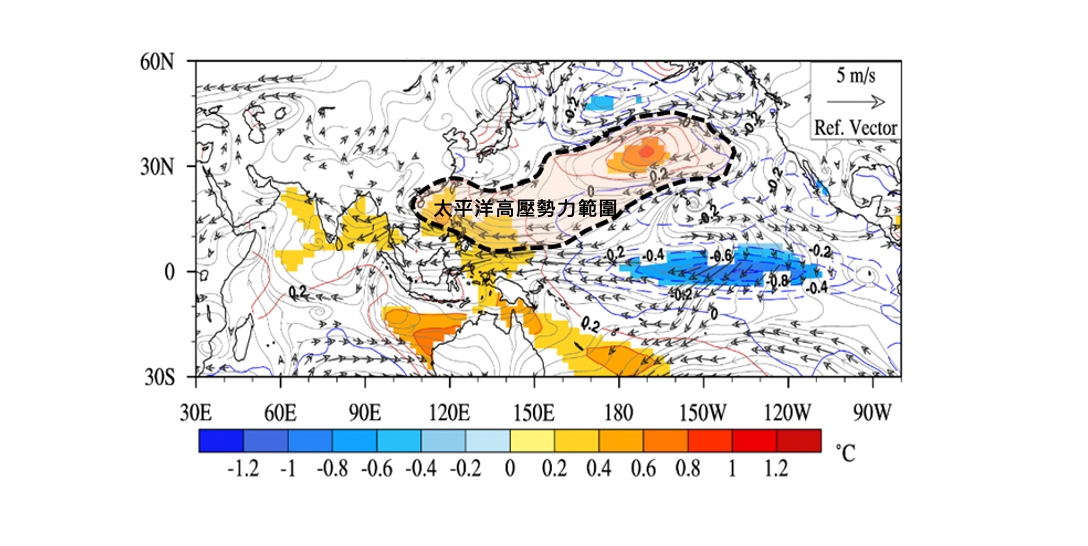

中央氣象局長期預(yù)報(bào)課課長羅資婷指出����,以夏季來看,過去3年多太平洋副熱帶高壓強(qiáng)�����,大環(huán)境不利颱風(fēng)生成��,而太平洋副熱帶高壓增強(qiáng)的可能原因�,一是反聖嬰的發(fā)生�����,其次則是觀察到海溫增暖�,氣候暖化也是可能造成副高增強(qiáng)的因素。

分析歷史資料����,從1958年至今,無颱風(fēng)登陸臺(tái)灣的年份有10年��,分別為1964��、1972、1973��、1979����、1983、1985�、1993、2020��、2021�����、2022年�。羅資婷指出,這10年當(dāng)中有7年為反聖嬰年��,當(dāng)反聖嬰發(fā)展時(shí)�,赤道西太平洋海溫偏暖,而當(dāng)印度洋也偏暖時(shí)����,赤道東風(fēng)將比正常狀況下更西伸,太平洋高壓偏強(qiáng)��,位置會(huì)更為偏西,孕育颱風(fēng)的季風(fēng)槽偏弱�����,颱風(fēng)生成數(shù)就會(huì)偏少�。

從1958年至今,無颱風(fēng)登陸臺(tái)灣的年份有十年�,其中1972-1973年為連續(xù)兩年沒有颱風(fēng)登陸,若今(2023)年也無颱風(fēng)登陸臺(tái)灣��,將寫下2020年至2023年連續(xù)4年無颱風(fēng)登陸臺(tái)灣的紀(jì)錄����。圖/中央氣象局提供

羅資婷指出����,2020年至2022年夏季來看,反聖嬰持續(xù)發(fā)展��,這3年夏季印度洋的海溫也偏暖���,間接造成太平洋高壓偏強(qiáng)���,提供了不利於颱風(fēng)生成的環(huán)境場,使得這3年夏季西北太平洋生成颱風(fēng)個(gè)數(shù)的確較氣候值偏少。颱風(fēng)生成個(gè)數(shù)少�,再加上太平洋高壓偏強(qiáng)且位置更偏西的因素,也影響造成颱風(fēng)直接侵襲臺(tái)灣的機(jī)率也更偏低���。

從1958年至今����,過去在1972-1973年連續(xù)兩年沒有颱風(fēng)登陸�,而在2022年時(shí),則已經(jīng)打破前項(xiàng)紀(jì)錄�����,從2020年起3年沒有颱風(fēng)登陸���,若今(2023)年仍然沒有颱風(fēng)登陸臺(tái)灣��,則將寫下2020-2024連續(xù)4年無颱風(fēng)登陸臺(tái)灣的紀(jì)錄�,為有觀測紀(jì)錄以來首度發(fā)生�。

不過,雖然2020年至2022年夏季沒有颱風(fēng)登陸����,被推測與反聖嬰有關(guān)�����,但是研究過去反聖嬰發(fā)展的年份時(shí)�����,仍有幾次有颱風(fēng)登陸臺(tái)灣的紀(jì)錄�,羅資婷認(rèn)為����,颱風(fēng)是否登陸臺(tái)灣,仍以當(dāng)時(shí)推動(dòng)颱風(fēng)的導(dǎo)引氣流有關(guān)�����,反聖嬰只是其中的影響因素之一�����。

圖中黃色代表海溫偏高�,藍(lán)色為海溫偏低���,箭頭代表風(fēng)場方向�,箭頭指向左側(cè)為東風(fēng)增強(qiáng)。從圖中黃色部分可看到��,反聖嬰發(fā)展時(shí)���,從印度洋至西太平洋的範(fàn)圍都偏暖�����,赤道東風(fēng)將比正常狀況下更西伸��,太平洋高壓也偏強(qiáng)�,位置更偏西����,孕育颱風(fēng)的季風(fēng)槽偏弱,颱風(fēng)生成數(shù)偏少�。圖/中央氣象局提供

近4年曾發(fā)布15次颱風(fēng)警報(bào) 遇到臺(tái)灣就轉(zhuǎn)彎?氣象局:機(jī)率問題

查詢中央氣象局颱風(fēng)資料庫����,從2019年8月的白鹿颱風(fēng)以來將近4年期間,臺(tái)灣其實(shí)曾經(jīng)發(fā)布15個(gè)颱風(fēng)警報(bào)����,不過最後都沒有登陸���。大家最好奇的是,是不是颱風(fēng)遇到臺(tái)灣就轉(zhuǎn)彎�?

羅資婷解釋,太平洋副熱帶高壓越強(qiáng)�,的確是不利於颱風(fēng)的生成,但是颱風(fēng)的路徑必須視當(dāng)時(shí)的「駛流場」決定��?���!格偭鲌觥故鞘颤N?想像在洗臉盆放一盆水��,這就是太平洋��,並在上面放一個(gè)小浮標(biāo)�,當(dāng)作是颱風(fēng)生成位置,當(dāng)你把塞子拔起來��,水開始流動(dòng)���,浮標(biāo)也會(huì)跟著旋轉(zhuǎn),但是它的路徑是什麼則必須透過觀察�����、無法精準(zhǔn)預(yù)測。因此����,颱風(fēng)在最後階段為什麼沒有登陸臺(tái)灣,是「機(jī)率」的問題��,尤其臺(tái)灣很小���,角度稍微偏一點(diǎn)就錯(cuò)過了���。

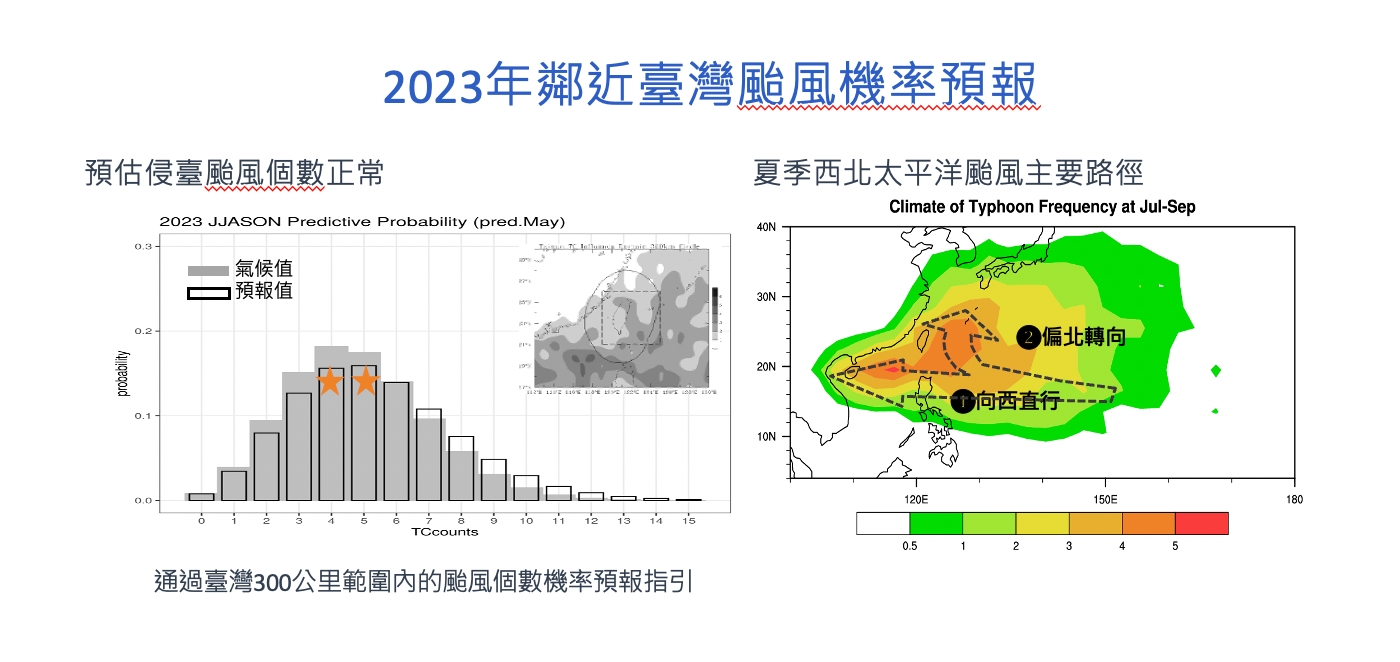

至於今(2023)年即將回歸聖嬰發(fā)展年,是否會(huì)影響颱風(fēng)個(gè)數(shù)及侵臺(tái)機(jī)會(huì)���?之前民報(bào)農(nóng)民曆在節(jié)氣芒種時(shí)也曾說明��,東太平洋海溫較正常年溫暖��,因此颱風(fēng)生成位置會(huì)較為偏東南�����,距離臺(tái)灣較遠(yuǎn)��,雖然颱風(fēng)有機(jī)會(huì)持續(xù)發(fā)展為較強(qiáng)的颱風(fēng)�,但也同樣因?yàn)榫嚯x臺(tái)灣較遠(yuǎn),路徑更難預(yù)估���,有時(shí)候還沒到臺(tái)灣就轉(zhuǎn)向其他地方了����。

今(2023)年預(yù)估侵臺(tái)颱風(fēng)3-5個(gè) 登陸幾個(gè)仍待觀察

根據(jù)氣象局過去統(tǒng)計(jì)資料顯示,6至12月約有21至25個(gè)颱風(fēng)生成,侵臺(tái)颱風(fēng)個(gè)數(shù)約為3至5個(gè)����,即使近幾年颱風(fēng)未登陸�,但是在2021年有22個(gè)颱風(fēng)���、2022年有25個(gè)颱風(fēng)生成�����,仍屬正常範(fàn)圍�����。氣象局預(yù)估����,今年下半年北太平洋西部的颱風(fēng)生成總數(shù)正常至偏少���,侵臺(tái)颱風(fēng)個(gè)數(shù)則是接近正常的機(jī)率較大��。

不過��,許多人看了氣象局預(yù)估「侵臺(tái)颱風(fēng)」個(gè)數(shù)以後會(huì)說氣象局「不準(zhǔn)」��,羅資婷解釋����,「侵臺(tái)」颱風(fēng)是指對(duì)於臺(tái)灣較有影響���,與「登陸」是不同意思��;氣象局對(duì)於每個(gè)颱風(fēng)的路徑�����、是否登陸����、災(zāi)損情況進(jìn)行評(píng)估,在颱風(fēng)過後才會(huì)定義是否為侵臺(tái)颱風(fēng)���。

羅資婷表示�,氣象局仍在持續(xù)觀察今年颱風(fēng)動(dòng)態(tài)�,尤其颱風(fēng)帶來的雨量為臺(tái)灣南部用水主要來源,雖然今年六月下旬曾有較明顯的梅雨��,但仍無法完全為南部水庫解渴���,一旦颱風(fēng)無法帶來足夠的雨水�,下半年至明年春季乾旱發(fā)生的機(jī)率就會(huì)增加���。因此���,不僅面對(duì)缺水的風(fēng)險(xiǎn)必須要隨時(shí)做好準(zhǔn)備,其實(shí)對(duì)於防颱演練也必須精進(jìn)����。

中央氣象局預(yù)估今(2023)年侵臺(tái)颱風(fēng)正常,約3-5個(gè)����。圖/中央氣象局提供

你不知道的颱風(fēng)小檔案

根據(jù)中央氣象局《氣候百問》��,對(duì)於颱風(fēng)有做了豐富的紀(jì)錄�,也讓我們更了解與颱風(fēng)有關(guān)的大小事:

- 颱風(fēng)生成個(gè)數(shù)最多的一年為何�����?最少的一年為何���?侵臺(tái)颱風(fēng)最多的一年及最少的一年又分別為哪一年?

自1958年有完整紀(jì)錄以來至2020年為止����,西北太平洋颱風(fēng)生成個(gè)數(shù)最多的一年為1964年,共有37個(gè)颱風(fēng)生成���;最少的一年為2010年��,只有14個(gè)颱風(fēng)生成�。以侵臺(tái)颱風(fēng)來看�,自1958年來,以2001年有7個(gè)侵臺(tái)颱風(fēng)為最多����,而1964年沒有任何颱風(fēng)侵臺(tái)為最少的一年��。

- 每年侵臺(tái)颱風(fēng)個(gè)數(shù)和西北太平洋生成的颱風(fēng)個(gè)數(shù)有關(guān)係嗎��?

研究顯示����,並無絕對(duì)關(guān)聯(lián)����。西北太平洋一年生成颱風(fēng)個(gè)數(shù)的氣候值(1991-2020年平均)為25.4個(gè),侵襲臺(tái)灣的颱風(fēng)平均有3至4個(gè)(氣候值為3.2個(gè))�。但是在1998年僅生成17個(gè)颱風(fēng),卻有5個(gè)颱風(fēng)侵襲臺(tái)灣��;而2014年生成23個(gè)颱風(fēng)�,侵襲臺(tái)灣的颱風(fēng)只有2個(gè)。

- 西北太平洋最早與最晚生成的颱風(fēng)為哪個(gè)颱風(fēng)��? 最早與最晚侵臺(tái)的颱風(fēng)為何����?

1958年至今,最早生成的第1號(hào)颱風(fēng)為1979年1月2日8時(shí)生成的艾麗絲(ALICE)颱風(fēng)�,最晚生成的颱風(fēng)為2000年12月30日8時(shí)生成的蘇力(SOULIK)颱風(fēng)����。侵臺(tái)颱風(fēng)部分���,最早的是2001年5月的西馬隆(CIMARON)颱風(fēng)����,於5月13日最接近臺(tái)灣�;最晚的則是為2004年12月的南瑪都(NANMADOL)颱風(fēng)����,於12月4日最接近臺(tái)灣,於12月3日14時(shí)30分發(fā)布陸上警報(bào)��,也是最晚發(fā)布的陸上警報(bào)�。

1998年7月9日��,第1個(gè)颱風(fēng)妮蔻兒(NICHOLE)生成��,是有紀(jì)錄以來��,西北太平洋最晚生成的第1個(gè)颱風(fēng)��。

- 統(tǒng)計(jì)過去至今有發(fā)警報(bào)的颱風(fēng)個(gè)數(shù)變化為何? 其中發(fā)布海上颱風(fēng)警報(bào)及陸上警報(bào)的日期最早的為哪個(gè)颱風(fēng)��? 發(fā)布警報(bào)日期最晚的颱風(fēng)又為何�?

自1958年至2020年每年平均發(fā)颱風(fēng)警報(bào)的颱風(fēng)個(gè)數(shù)約為6.6個(gè),近10年來平均為4.8個(gè)���。最早發(fā)布海上颱風(fēng)警報(bào)的颱風(fēng)為1967年4月7日10時(shí)40分發(fā)布的衛(wèi)萊特(VIOLET)颱風(fēng)�,也是最早發(fā)布陸上颱風(fēng)警報(bào)的颱風(fēng)����,於4月10日19時(shí)40分發(fā)布。最晚發(fā)布海上警報(bào)的颱風(fēng)為1964年12月14日10時(shí)的歐珀(OPAL)颱風(fēng)���,此颱風(fēng)為當(dāng)年的第37號(hào)颱風(fēng)���,也是編號(hào)最大的颱風(fēng);而最晚發(fā)布陸上警報(bào)的颱風(fēng)為2004年12月侵臺(tái)的南瑪都(NANMADOL)颱風(fēng)�,發(fā)布陸上警報(bào)的時(shí)間為12月3日14時(shí)30分。

- 發(fā)布警報(bào)的颱風(fēng)中路徑最特殊的颱風(fēng)為哪一個(gè)����?

自1958年以來,路徑最特殊的颱風(fēng)為1986年8月生成的韋恩(WAYNE)颱風(fēng)����,也是侵臺(tái)颱風(fēng)中生命期最長的颱風(fēng)���,其在南海、巴士海峽�����、臺(tái)灣東側(cè)與臺(tái)灣海峽來回移動(dòng)���,期間3次減弱為熱帶性低氣壓���,3次增強(qiáng)為輕度颱風(fēng)����。

造成最大災(zāi)情的颱風(fēng)為2009年8月8日的莫拉克(MORAKOT)颱風(fēng)����,期間嘉義及高屏山區(qū)自動(dòng)雨量站均測得單日雨量破千的紀(jì)錄,其中阿里山站8日及9日單日雨量均破千��,此極端降雨造成643人死亡����。

滯留臺(tái)灣時(shí)間最久的是納莉颱風(fēng)��,侵臺(tái)時(shí)間為2001年9月15日至19日��,當(dāng)年9月16日21時(shí)40分左右在東北角登陸�,經(jīng)49小時(shí)之後,由臺(tái)南安平附近進(jìn)入臺(tái)灣海峽南部���。